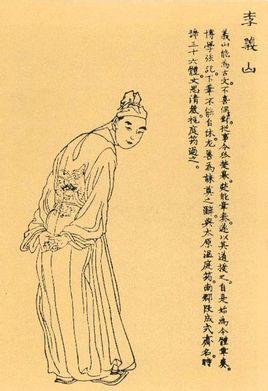

别智玄法师

云鬓无端怨别离,十年移易住山期。

东西南北皆垂泪,却是杨朱真本师。

东西南北皆垂泪,却是杨朱真本师。

译文/注释

译文

打从鬓发如云的时候开始,我常会无端地,面对着痛苦的别离。算起来该有十个年头了!十年的时光不算短,我总是经常变动,掌握不了住山依佛的归期。

走遍了东西南北,付出的是满腔辛酸泪,这教我该怎么说呢?乞玄师传法,本是我最大的心愿,但现在,又要和你话别了。细想起来,倒像是逢歧路即哭泣的杨朱,才是我真正的本师。

注释

⑴智玄:即知玄,俗姓陈,眉州人,居长安资圣寺。文宗时,供奉内廷。武宗灭佛,归巴蜀旧山。大中,复归长安。八年,上章乞归故山。广明中,赐号悟达国师。李商隐以弟子礼事玄。事见《宋高僧传》卷六《知玄传》。

⑵云鬓:犹绿鬓、绿发、青鬓,系李商隐自指。

⑶移易:改易,改变。住山期:指皈依佛门、归居山寺之期。

⑷杨朱:用杨朱泣歧事。《荀子·王霸》:“杨朱哭街途曰:‘此夫过举跬步而觉跌千里者矣!’哀哭之。”本师:犹祖师,授业之师。

全文赏析

首句“云鬓无端怨别离”,“无端”在佛经中是使用频率较高的一个词,深受佛典浸染的李商隐在其诗文中也多次使用这一词语。李商隐对“无端”这一词语的反复使用,反映了他对人生的无常幻灭、万物的瞬息变幻、历史的是非成败转成空有深刻的感受和理解。临终前,李商隐更是感到了强烈的幻灭感和无常感,自己正当壮年,然而生命就要灰飞烟灭了,和知玄法师也要生离死别了,当然也就生出生死无常之感。

第二句“十年移易住山期”应理解为“因十年移易,而错过归居山寺之期”。是说自己十年来,颠沛流离,东奔西走,而屡屡错过皈依佛门的机会,因而产生了深深的忏悔。

后两句“东西南北皆垂泪,却是杨朱真本师”,是说经历巨大的迷茫和仿徨之后,在生命的最后日子产生了强烈的皈依感。这里首先化用了杨朱临歧而哭的典故来表达自己的迷茫和仿徨。李商隐在诗文中经常化用杨朱临歧而哭的典故,以杨朱自比,如“杨朱不用劝,只是更沾巾”。“却是杨朱真本师”,在这里,许多注家把“本师”两字误解了,或认为非指知玄,或认为就是指杨朱。其实,此句是说知玄法师是“我这位杨朱”的“真本师”。因为李商隐告语僧彻“志愿削染为玄弟子”,希望在临终前夕彻底皈依佛门,真正成为知玄的佛门弟子,由原来的执弟子礼到“削染为玄弟子”。“却是”两字,有人觉得费解,其实二字妙绝,使前后意思急转,前三句写李商隐的迷途人生、痛苦人生,后一句写李商隐的觉悟人生、觉悟境界。李商隐在生命的尽头,彻底绝望之时,突然大彻大悟:唯有知玄法师才是自己的“真本师”,唯有佛门才是自己最后和最好的归宿。

第二句“十年移易住山期”应理解为“因十年移易,而错过归居山寺之期”。是说自己十年来,颠沛流离,东奔西走,而屡屡错过皈依佛门的机会,因而产生了深深的忏悔。

后两句“东西南北皆垂泪,却是杨朱真本师”,是说经历巨大的迷茫和仿徨之后,在生命的最后日子产生了强烈的皈依感。这里首先化用了杨朱临歧而哭的典故来表达自己的迷茫和仿徨。李商隐在诗文中经常化用杨朱临歧而哭的典故,以杨朱自比,如“杨朱不用劝,只是更沾巾”。“却是杨朱真本师”,在这里,许多注家把“本师”两字误解了,或认为非指知玄,或认为就是指杨朱。其实,此句是说知玄法师是“我这位杨朱”的“真本师”。因为李商隐告语僧彻“志愿削染为玄弟子”,希望在临终前夕彻底皈依佛门,真正成为知玄的佛门弟子,由原来的执弟子礼到“削染为玄弟子”。“却是”两字,有人觉得费解,其实二字妙绝,使前后意思急转,前三句写李商隐的迷途人生、痛苦人生,后一句写李商隐的觉悟人生、觉悟境界。李商隐在生命的尽头,彻底绝望之时,突然大彻大悟:唯有知玄法师才是自己的“真本师”,唯有佛门才是自己最后和最好的归宿。